添加物って何?添加物の何がいけないの?

食品添加物とは、食品の製造や加工、保存に使われるもので、保存料や着色料、香料などがあります。食品添加物には、安全性や有効性が確認されたものしか使われていませんが、それでも添加物に対する不安や疑問を持つ人は多いのではないでしょうか?

この記事では、管理栄養士が食品添加物の種類と役割、製造方法と安全性についてわかりやすく解説します。食品添加物に関する正しい知識を身につけて、安心して食べることができるようにしましょう。

添加物の種類と役割を知ろう

食品添加物は何百種類もある?添加物の分類とは?

日本では、食品添加物は厚生労働省が指定した「指定添加物」と、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められた「既存添加物」のほかに、「天然香料」と「一般飲食物添加物」に分類されています。指定添加物は、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。指定添加物は、食品安全委員会による安全性の評価を受けて、人の健康を損なうおそれのない場合に限って使用が認められます。既存添加物は、化学合成品以外の添加物で、日本において広く使用されており、長い食経験があるものです。天然香料は、動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されます。一般飲食物添加物は、一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。

食品添加物の種類と用途例を以下の表にまとめました。

| 種類 | 目的と効果 | 食品添加物例 |

|---|---|---|

| 甘味料 | 食品に甘味を与える | キシリトール、アスパルテーム |

| 着色料 | 食品を着色し、色調を調節する | クチナシ黄色素、食用黄色4号 |

| 保存料 | カビや細菌などの発育を抑制し、食品の保存性をよくし、食中毒を予防する | ソルビン酸、しらこたん白抽出物 |

| 増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤 | 食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止し、安定性を向上させる | ペクチン、カルボキシメチルセルロースナトリウム |

| 酸化防止剤 | 油脂などの酸化を防ぎ保存性をよくする | エリソルビン酸ナトリウム、ミックスビタミンE |

| 発色剤 | ハム・ソーセージなどの色調・風味を改善する | 亜硝酸ナトリウム、硝酸ナトリウム |

| 漂白剤 | 食品を漂白し、白く、きれいにする | 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム |

| 防かび剤(防ばい剤) | 柑橘類等のかびの発生を防止する | オルトフェニルフェノール、ジフェニル |

| イーストフード | パンのイーストの発酵をよくする | リン酸三カルシウム、炭酸アンモニウム |

| ガムベース | チューインガムの基材に用いる | エステルガム、チクル |

| かんすい | 中華めんの食感、風味を出す | 炭酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム |

| 苦味料 | 食品に苦味を付ける | カフェイン(抽出物)、ナリンジン |

| 酵素 | 食品の製造、加工に使用する | β‐アミラーゼ、プロテアーゼ |

| 光沢剤 | 食品の表面に光沢を与える | シェラック、ミツロウ |

| 香料 | 食品に香りをつけ、おいしさを増す | オレンジ香料、バニリン |

| 酸味料 | 食品に酸味を与える | クエン酸、乳酸 |

| チューインガム 軟化剤 | チューインガムを柔軟に保つ | グリセリン、D‐ソルビトール |

| 調味料 | 食品にうま味などを与え、味をととのえる | L-グルタミン酸ナトリウム、5'一イノシン酸ニナトリウム |

| 豆腐用凝固剤 | 豆腐を作る時に豆乳を固める | 塩化マグネシウム、グルコノデルタラクトン |

| 乳化剤 | 水と油を均一に混ぜ合わせる | グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン |

| 水素イオン濃度 調整剤(pH調整剤) | 食品に適切な水素イオン濃度(pH)を与える | 炭酸水素ナトリウム、リン酸 |

| 発泡剤 | 食品に気泡を発生させる | 重炭酸ナトリウム、重炭酸アンモニウム |

| 膨張剤 | 食品の体積を増やす | 炭酸水素アンモニウム、炭酸水素カルシウム |

以上のように、食品添加物は何百種類もあり、それぞれに異なる目的と効果があります。食品添加物は、食品の品質や安全性、おいしさを保つために必要なものですが、過剰に摂取すると健康に影響を与える可能性もあります。次の項では、食品添加物の目的と使用量について詳しく見ていきましょう。

食品添加物はなぜ必要なの?添加物の目的と使用量とは?

食品添加物は、食品の製造や加工、保存に使われるものですが、その目的は大きく分けて以下の3つになります。

- 食品の品質や安全性を保つため

- 食品の風味や色調を改善するため

- 食品の製造や加工を効率化するため

例えば、保存料は、カビや細菌などの発育を抑制し、食品の保存性をよくし、食中毒を予防するために使われます。着色料は、食品を着色し、色調を調節するために使われます。乳化剤は、水と油を均一に混ぜ合わせるために使われます。これらの添加物は、食品の品質や安全性、風味や色調、製造や加工の効率を高めることで、消費者にとってもメリットがあります。

しかし、食品添加物は、必要以上に使われると、健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。例えば、発色剤の亜硝酸ナトリウムは、ハムやソーセージなどの色調や風味を改善するために使われますが、過剰に摂取すると、亜硝酸に変化し、血液中のヘモグロビンを酸化して酸素運搬能力を低下させることがあります。これは、メトヘモグロビン血症と呼ばれる症状で、重症化すると、呼吸困難やショック、死に至ることもあります。

そこで、食品添加物の使用には、厳しい基準が設けられています。食品添加物の使用基準は、食品衛生法に基づいて厚生労働省が定めており、食品添加物の種類、使用目的、使用食品、使用量などが規定されています。 食品添加物の使用量は、必要最小限度の原則に従って決められており、食品添加物の安全性を評価する際に用いられる「一日許容摂取量(ADI)」という指標を参考にしています。ADIとは、一生涯にわたって毎日摂取しても健康に影響を及ぼさないと考えられる量のことで、食品安全委員会が科学的な根拠に基づいて設定しています。

食品添加物の使用基準は、食品の表示にも反映されています。食品の表示には、食品添加物の種類と名称が記載されており、消費者は、食品添加物の種類と量を確認することができます。食品添加物の表示には、以下のようなルールがあります。

- 指定添加物は、必ず名称を表示すること

- 既存添加物は、名称または「既存添加物」という一括表示のいずれかを選択して表示すること

- 天然香料は、必ず「天然香料」と表示すること

- 一般飲食物添加物は、名称または「一般飲食物添加物」という一括表示のいずれかを選択して表示すること

食品添加物の表示は、消費者が食品の安全性や品質を判断するための重要な情報です。食品の表示を見て、食品添加物の種類と量を把握し、適切な摂取量を守るようにしましょう。

食品添加物はどうやって作られるの?添加物の製造方法とは?

食品添加物は、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。化学的合成品とは、化学反応によって人工的に作られたもので、食品添加物の中でも最も多くの種類があります。天然物とは、動植物から得られるものや、微生物によって生産されるもので、食品添加物の中でも最も古くから使われてきたものです。

化学的合成品の添加物の製造方法は、原料となる物質に化学反応を起こさせることで、目的とする添加物を作り出すというものです。例えば、甘味料のアスパルテームは、アスパラギン酸とフェニルアラニンという二つのアミノ酸にメタノールを加えて反応させることで作られます。着色料の食用赤色3号は、石油から得られるナフタレンに硝酸を加えて反応させることで作られます。保存料のソルビン酸は、石油から得られるクロロホルムに酸化剤を加えて反応させることで作られます。

天然物の添加物の製造方法は、動植物から抽出したり、微生物によって発酵させたりすることで、目的とする添加物を作り出すというものです。例えば、着色料のクチナシ黄色素は、クチナシの果皮から抽出することで作られます。香料のバニリンは、バニラビーンズから抽出することや、微生物によって発酵させることで作られます。酸味料のクエン酸は、糖蜜やデンプンなどをカビによって発酵させることで作られます。

以上のように、食品添加物は、化学的合成品と天然物の両方から作られています。食品添加物の製造方法は、食品添加物の安全性や品質に影響を与えることがあります。次の項では、食品添加物の安全性について詳しく見ていきましょう。

まとめ:食品添加物の種類と役割を知ることで、安心して食べることができる

この記事では、食品添加物の種類と役割、製造方法と安全性について管理栄養士がわかりやすく解説しました。食品添加物は、食品の品質や安全性、風味や色調、製造や加工の効率を高めるために必要なものですが、過剰に摂取すると健康に影響を及ぼす可能性もあります。食品添加物の使用には、厳しい基準が設けられており、食品の表示にも反映されています。消費者は、食品の表示を見て、食品添加物の種類と量を確認することができます。

食品添加物に関する正しい知識を身につけて、安心して食べることができるようにしましょう。食品添加物についてもっと知りたい方は、以下の参考文献やウェブサイトをご覧ください。

- 厚生労働省「食品添加物の安全性について」

- 食品安全委員会「食品添加物の安全性評価について」

- 日本食品添加物協会「食品添加物の基礎知識」

- 日本食品添加物学会「食品添加物のQ&A」

この記事は、食品添加物についての一般的な情報を提供するものであり、個別の食品や添加物に関する医学的な助言や診断を行うものではありません。食品添加物に対するアレルギーや感受性がある方は、医師や管理栄養士に相談してください。

以上、管理栄養士が食品添加物についてわかりやすく解説しました。食品添加物に関する疑問や質問がありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。ありがとうございました。

添加物の安全性と規制について学ぼう

食品添加物とは、食品の製造や加工、保存の目的で食品に添加される物質のことです。食品添加物には、食品の品質や栄養を保つ、食品の色や味を調整する、食品の形や食感を作るなど、さまざまな役割があります。しかし、食品添加物に対しては、安全性や必要性に疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

この記事では、食品添加物の安全性と規制について、以下の3つのポイントに分けて解説します。

- 添加物は安全なの?添加物の安全性評価とは?

- 添加物はどうやって管理されるの?添加物の規制とは?

- 添加物はどこでチェックできるの?添加物のデータベースとは?

食品添加物に関する正しい知識を身につけて、安心して食品を選ぶことができるようになりましょう。

添加物は安全なの?添加物の安全性評価とは?

食品添加物は、人の健康に影響を与える可能性があるため、その安全性は科学的に評価されています。食品添加物の安全性評価とは、食品添加物が人の体に及ぼす影響を調べることです。安全性評価には、以下のような方法が用いられます。

- 動物実験:食品添加物を動物に与えて、その影響を観察する方法です。動物実験では、食品添加物の毒性や発がん性、生殖毒性、遺伝毒性などを調べます。

- 人体試験:食品添加物を人に摂取させて、その影響を観察する方法です。人体試験では、食品添加物の吸収や代謝、排泄などの体内動態や、アレルギー反応などを調べます。

- 食品摂取量調査:食品添加物を含む食品の消費量や摂取量を調査する方法です。食品摂取量調査では、食品添加物の実際の摂取状況や、摂取量のばらつきなどを調べます。

これらの方法によって、食品添加物の安全性に関する科学的なデータが収集されます。そのデータをもとに、食品添加物の安全性を判断する指標となる値が設定されます。その値とは、以下の2つです。

- 無毒性量(NOAEL):食品添加物を一生涯にわたって摂取しても、有害な影響が認められない最大量のことです。動物実験の結果から求められます。

- 1日当たり摂取許容量(ADI):食品添加物を一生涯にわたって毎日摂取しても、安全と認められる量のことです。無毒性量に安全率をかけて求められます。安全率は、通常100分の1とされます。

食品添加物の安全性評価は、国際的な専門家会議や国内の食品安全委員会などによって行われます。食品添加物の安全性評価は、常に最新の科学的知見に基づいて見直されることがあります。そのため、食品添加物の安全性は、定期的に更新されることがあります。

食品添加物の安全性評価は、食品添加物を使用する際の基準や条件を決めるために重要な役割を果たしています。次の項では、食品添加物の規制について詳しく見ていきましょう。

添加物はどうやって管理されるの?添加物の規制とは?

食品添加物は、人の健康を守るために、厳しい規制によって管理されています。食品添加物の規制とは、食品添加物の使用に関するルールや基準を定めることです。食品添加物の規制には、以下のようなものがあります。

- 使用許可:食品添加物として使用できる物質を厚生労働大臣が定めることです。使用許可された食品添加物は、食品添加物名簿に掲載されます。食品添加物名簿に掲載されていない物質は、原則として食品添加物として使用できません。

- 成分規格:食品添加物の純度や成分についての基準を定めることです。成分規格は、食品添加物公定書に記載されます。成分規格に適合しない食品添加物は、使用できません。

- 使用基準:食品添加物を使用できる食品やその最大量などの条件を定めることです。使用基準は、食品衛生法施行規則に記載されます。使用基準に適合しない食品添加物の使用は、禁止されます。

- 表示基準:食品添加物の表示に関するルールを定めることです。表示基準は、食品表示基準に記載されます。表示基準には、食品添加物の名称や用途、表示の仕方などが定められています。表示基準に適合しない食品の販売は、禁止されます。

食品添加物の規制は、国産品だけでなく、輸入品にも適用されます。食品添加物の規制は、国際的な基準や情報にもとづいて策定されることがあります。食品添加物の規制は、食品の安全性や品質を確保するために必要なものです。次の項では、食品添加物のデータベースについて詳しく見ていきましょう。

添加物はどこでチェックできるの?添加物のデータベースとは?

食品添加物について知りたいときは、インターネットで検索することができます。しかし、インターネットには、正しい情報だけでなく、誤った情報や偏った情報も多く存在します。そこで、食品添加物に関する正確で信頼できる情報を提供するために、食品添加物のデータベースが作成されています。食品添加物のデータベースとは、食品添加物に関する様々な情報を集めて整理したものです。食品添加物のデータベースには、以下のようなものがあります。

- 食品添加物名簿データベース:食品添加物名簿に掲載されている食品添加物の名称や用途、使用許可の年月日などの情報を検索できるデータベースです。[厚生労働省]が運営しています。

- 食品添加物公定書データベース:食品添加物公定書に記載されている食品添加物の成分規格や試験方法などの情報を検索できるデータベースです。[日本食品添加物協会]が運営しています。

- 食品添加物の安全性評価データベース:食品添加物の安全性評価に関する報告書や文献などの情報を検索できるデータベースです。[国立健康・栄養研究所]が運営しています。

- 食品添加物の摂取量データベース:食品添加物の摂取量に関する調査結果や文献などの情報を検索できるデータベースです。[国立健康・栄養研究所]が運営しています。

食品添加物のデータベースは、インターネットで無料で利用できます。食品添加物のデータベースを活用することで、食品添加物に関するさまざまな情報を確認することができます。食品添加物のデータベースは、食品添加物に関する知識を深めるために有用なものです。

まとめ

この記事では、食品添加物の安全性と規制について、以下の3つのポイントに分けて解説しました。

- 添加物は安全なの?添加物の安全性評価とは?

- 添加物はどうやって管理されるの?添加物の規制とは?

- 添加物はどこでチェックできるの?添加物のデータベースとは?

食品添加物は、科学的に評価され、厳しい規制によって管理されています。食品添加物に関する正確で信頼できる情報は、食品添加物のデータベースで確認できます。食品添加物に関する正しい知識を身につけて、安心して食品を選ぶことができるようになりましょう。

添加物の摂りすぎがもたらす健康リスクとは?

添加物の摂りすぎはどうやって分かるの?添加物の摂取基準とは?

食品添加物とは、食品の品質や保存性を高めるために、食品に添加される物質のことです。食品添加物には、着色料、保存料、甘味料、香料、乳化剤、増粘剤などがあります。食品添加物は、安全性が確認されたものだけが使用できるように、厚生労働省が指定や基準を定めています。

食品添加物の安全性は、食品安全委員会が科学的に評価し、健康に悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を設定しています。ADIとは、一生涯毎日摂取しても安全と考えられる量のことで、動物実験で有害な影響が観察されなかった最大の投与量に、安全率をかけたものです。例えば、アスパルテームという甘味料のADIは、体重1キログラムあたり40ミリグラムとされています。これは、60キログラムの人が一日に2.4グラムまで摂取しても安全ということになります。

食品添加物の摂りすぎは、食品の表示を見て、添加物の種類や量を把握することで分かります。食品に使用された添加物は、原則として、物質名で表示しなければなりません。また、使用できる食品や使用量にも制限があります。例えば、アスパルテームは、清涼飲料水やガムなどに使用できますが、使用量は100グラムあたり600ミリグラム以下となっています。これは、ADIの約4分の1に相当します。したがって、一日に4リットルの清涼飲料水や1キログラムのガムを摂取しない限り、ADIを超えることはありません。

しかし、食品添加物は、一つの食品だけでなく、さまざまな食品に使用されていることが多いので、注意が必要です。食品添加物の摂取量は、一日に摂取する食品の種類や量によって変わります。例えば、アスパルテームは、清涼飲料水やガムだけでなく、ヨーグルトやアイスクリーム、チョコレートなどにも使用されています。これらの食品を一日にたくさん摂取すると、ADIを超える可能性があります。また、食品添加物は、単独で使用される場合もあれば、他の添加物と併用される場合もあります。食品添加物の相互作用によって、安全性に影響が出ることも考えられます。

結論として、食品添加物の摂りすぎは、食品の表示を見て、添加物の種類や量を把握することで分かります。食品添加物は、安全性が確認されたものだけが使用できるように、厚生労働省が指定や基準を定めていますが、食品の種類や量によっては、ADIを超える可能性があります。食品添加物の摂取量を減らすためには、加工食品を避けたり、新鮮な食材を選んだりすることが大切です。

添加物の摂りすぎはどんな病気を引き起こすの?添加物の健康影響とは?

食品添加物の摂りすぎは、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。食品添加物の健康影響には、アレルギー反応、発がん性、内分泌系の乱れ、神経系の障害などが挙げられます。

アレルギー反応

アレルギー反応とは、食品添加物に対して過敏に反応することで、皮膚や呼吸器、消化器などに炎症や症状が出ることです。食品添加物の中でも、着色料や香料、防腐剤などがアレルギーの原因となることが多いです。例えば、タール系着色料の一種である赤色2号は、アトピー性皮膚炎や喘息、じんましんなどのアレルギー症状を引き起こすことが報告されています。また、香料の一種であるベンゾアルデヒドは、口内炎や舌炎、口唇炎などの口腔アレルギーを引き起こすことがあります。防腐剤の一種である安息香酸は、喘息や鼻炎、下痢などのアレルギー症状を引き起こすことが知られています。

発がん性

発がん性とは、食品添加物が体内で代謝される際に、発がん物質に変化することで、細胞の遺伝子に異常を起こし、がんを発症することです。食品添加物の中でも、着色料や防腐剤、発色剤などが発がん性の疑いがあるとされています。例えば、タール系着色料の一種である赤色40号は、マウスの胃や腸にがんを発生させることが実験で確認されています。また、防腐剤の一種である亜硝酸塩は、肉類や魚介類などに使用される発色剤と反応して、ニトロソアミンという発がん物質に変化することがあります。ニトロソアミンは、胃や食道、肝臓などにがんを発生させることが報告されています。

内分泌系の乱れ

内分泌系の乱れとは、食品添加物がホルモンの働きを妨げたり、代わりになったりすることで、生殖機能や代謝機能などに影響を与えることです。食品添加物の中でも、甘味料や乳化剤、増粘剤などが内分泌系の乱れを引き起こす可能性があります。例えば、甘味料の一種であるアスパルテームは、体内で分解されると、メタノールやアスパルチン酸、フェニルアラニンなどに変化します。これらの物質は、神経伝達物質やホルモンの合成に関与するため、内分泌系に影響を与えると考えられています。また、乳化剤の一種であるポリオキシエチレンアルキルエーテルは、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの働きを阻害することが実験で確認されています。これは、生殖機能や月経周期に影響を与える可能性があります。増粘剤の一種であるカラギーナンは、消化器官で分解されると、ポリゴナンという物質に変化します。ポリゴナンは、甲状腺ホルモンの働きを妨げることが報告されています。これは、代謝機能や成長機能に影響を与える可能性があります。

神経系の障害

神経系の障害とは、食品添加物が神経細胞や神経伝達物質に影響を与えることで、記憶力や学習能力、行動や感情などに異常を起こすことです。食品添加物の中でも、着色料や甘味料、香料などが神経系の障害を引き起こす可能性があります。例えば、着色料の一種である黄色4号は、マウスの脳に炎症を起こすことが実験で確認されています。また、甘味料の一種であるアスパルテームは、前述のように、神経伝達物質やホルモンの合成に関与する物質に分解されます。これらの物質は、神経系に影響を与えると考えられています。香料の一種であるモノナトリウムグルタミン酸(MSG)は、神経細胞に過剰に刺激を与えることで、神経細胞の死滅や機能低下を引き起こすことがあります。これは、記憶力や学習能力に影響を与える可能性があります。

結論として、食品添加物の摂りすぎは、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。食品添加物の健康影響には、アレルギー反応、発がん性、内分泌系の乱れ、神経系の障害などが挙げられます。食品添加物の摂取量を減らすためには、加工食品を避けたり、新鮮な食材を選んだりすることが大切です。

添加物の摂りすぎはどうやって防ぐの?添加物の摂取量を減らす方法とは?

食品添加物の摂りすぎは、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。食品添加物の摂取量を減らすためには、以下のような方法があります。

加工食品を避ける

加工食品とは、原材料に何らかの加工を施した食品のことで、缶詰やレトルト食品、インスタント食品、菓子類などが該当します。加工食品は、食品添加物を多く含むことが多いので、摂取量を減らすためには、できるだけ避けるようにしましょう。

新鮮な食材を選ぶ

新鮮な食材とは、生鮮食品や冷凍食品など、食品添加物を使用していないか、使用量が少ない食品のことです。新鮮な食材は、食品添加物を少なく摂取できるだけでなく、栄養価も高いので、健康に良いです。

食品の表示を見る

食品の表示とは、食品の原材料や内容量、賞味期限、保存方法などを記載したものです。食品の表示を見ることで、食品に使用された添加物の種類や量を把握できます。食品添加物は、物質名で表示しなければならないので、分からない名称があれば、調べてみましょう。また、食品添加物の使用量は、原材料の表示順に従って、多いものから少ないものの順になっています。食品添加物の使用量が多い食品は、避けるようにしましょう。

自分で料理をする

自分で料理をするということは、食品の原材料や調味料を自分で選ぶことができるということです。自分で料理をすることで、食品添加物の使用量をコントロールできます。また、自分で料理をすることは、料理の楽しさや満足感を得られるというメリットもあります。

結論として、食品添加物の摂りすぎは、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。食品添加物の摂取量を減らすためには、加工食品を避けたり、新鮮な食材を選んだり、食品の表示を見たり、自分で料理をしたりすることが大切です。

添加物の摂取量を減らすコツとは?

こんにちは。この記事では、添加物の摂取量を減らすコツについて、管理栄養士がわかりやすく解説します。添加物とは、食品の品質や味を保つために、食品に加えられる化学物質のことです。添加物は、食品の安全性を確保するために、厚生労働省が厳しい基準を設けていますが、それでもできるだけ摂取量を減らしたいという方も多いでしょう。そこで、以下の3つのポイントに注目して、添加物の摂取量を減らすための食品選択、食事バランス、調理方法を紹介します。

添加物の少ない食品を選ぶには?

添加物の摂取量を減らすためには、まず、添加物の少ない食品を選ぶことが大切です。添加物の多い食品は、一般的に、加工度が高く、保存期間が長いものです。例えば、インスタント食品、レトルト食品、冷凍食品、缶詰、ハム、ソーセージ、チーズ、ゼリー、ジャム、ドレッシング、ケチャップ、マヨネーズなどが挙げられます。これらの食品は、保存料、着色料、香料、甘味料、増粘剤、乳化剤などの添加物が多く含まれています。これらの食品を避けるか、摂取量を控えることが、添加物の摂取量を減らす第一歩です。

では、添加物の少ない食品とはどのようなものでしょうか。添加物の少ない食品は、一般的に、加工度が低く、保存期間が短いものです。例えば、生鮮食品、乾物、漬物、味噌、醤油、酢、塩、砂糖、はちみつ、オリーブオイル、バター、牛乳、ヨーグルト、卵などが挙げられます。これらの食品は、添加物が少ないか、自然由来のものが多く含まれています。これらの食品を積極的に取り入れることが、添加物の摂取量を減らす第二歩です。

ただし、添加物の少ない食品を選ぶときには、注意点もあります。添加物の少ない食品は、保存期間が短いので、賞味期限や消費期限をよく確認し、早めに食べ切るようにしましょう。また、添加物の少ない食品でも、食品表示を見て、原材料や栄養成分を確認することが大切です。添加物の種類や量は、食品表示に記載されています。添加物の名称や用途を知ることで、自分の体に必要なものかどうか判断できます。また、栄養成分表示を見ることで、カロリーや塩分、糖分などの摂取量を把握できます。添加物の少ない食品でも、過剰に摂取すると、肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。食品選択の際には、食品表示を参考にして、バランスよく摂取することが重要です。

添加物の摂取量を減らすための食事バランスとは?

添加物の摂取量を減らすためには、食品選択だけでなく、食事バランスも大切です。食事バランスとは、一日に必要な栄養素を、適切な量とバリエーションで摂取することです。食事バランスを整えることで、健康を維持するだけでなく、添加物の摂取量を減らすことにもつながります。では、どのように食事バランスを整えるとよいでしょうか。以下の3つのポイントを守ることが、食事バランスを整えるコツです。

主食、主菜、副菜のバランスをとる

主食は、ご飯やパン、麺などの炭水化物を中心とした食品です。主菜は、肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質を中心とした食品です。副菜は、野菜や果物、海藻、きのこなどのビタミンやミネラルを中心とした食品です。これらの食品は、それぞれに必要な栄養素を含んでいますが、一方だけを多く摂取すると、栄養の偏りや過剰摂取になります。また、主食や主菜は、添加物の多い加工食品を使うことが多いです。そこで、一食において、主食、主菜、副菜のバランスをとることが大切です。具体的には、主食は手のひら一杯、主菜は手のひら半分、副菜は手のひら一杯ずつを目安にしましょう。また、主食や主菜は、添加物の少ない食品を選ぶようにしましょう。副菜は、野菜や果物などの生鮮食品を多く取り入れることで、添加物の摂取量を減らすことができます。

一日三食、規則正しく食べる

一日三食、規則正しく食べることも、食事バランスを整えるために重要です。一日三食、規則正しく食べることで、血糖値の上昇や下降を抑えることができます。血糖値が安定すると、空腹感や食欲のコントロールがしやすくなります。また、一日三食、規則正しく食べることで、食事の量や質を調整することができます。食事の量や質を調整することで、カロリーや塩分、糖分などの摂取量を適切にすることができます。一方、食事を抜いたり、間食をしたりすると、血糖値の乱れや栄養の偏りが起こります。また、食事を抜いたり、間食をしたりすると、添加物の多い食品を摂取しやすくなります。添加物の多い食品は、一般的に、味が濃くておいしいので、食べ過ぎるという危険性があります。

また、添加物の多い食品は、満腹感や栄養価が低いので、次の食事に影響する可能性があります。そこで、間食をするときには、添加物の少ない食品を選ぶようにしましょう。具体的には、ナッツやドライフルーツ、チーズやヨーグルト、バナナやりんごなどがおすすめです。これらの食品は、添加物が少ないか、自然由来のものが多く含まれています。また、タンパク質や食物繊維、ビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富に含まれています。これらの食品を間食として摂取することで、添加物の摂取量を減らすだけでなく、満腹感や栄養バランスを整えることができます。間食をするときには、添加物の少ない食品を選ぶことで、添加物の摂取量を減らすことができます。

添加物の多い食品に頼らない

添加物の摂取量を減らすためには、添加物の多い食品に頼らないことも大切です。添加物の多い食品に頼るというのは、例えば、外食や出前、コンビニ弁当などの既製品をよく食べることや、インスタントスープやレトルトカレーなどの調味料をよく使うことです。これらの食品は、添加物だけでなく、カロリーや塩分、糖分なども多く含まれています。これらの食品を頻繁に摂取すると、添加物の摂取量だけでなく、生活習慣病のリスクも高まります。そこで、添加物の多い食品に頼らないようにしましょう。

具体的には、自炊をすることや、添加物の少ない食品を使った手作りの調味料を使うことです。自炊をすることで、食品の原材料や添加物の種類や量を自分でコントロールすることができます。また、手作りの調味料を使うことで、添加物の摂取量を減らすだけでなく、食品の風味や栄養価も高めることができます。例えば、市販のドレッシングやケチャップの代わりに、オリーブオイルやレモン汁、はちみつ、塩、胡椒などで作ったドレッシングや、トマト、玉ねぎ、にんにく、塩、砂糖、酢などで作ったケチャップを使うということです。これらの手作りの調味料は、添加物の少ない食品を使って簡単に作ることができます。また、保存期間が短いので、新鮮なものを使うことができます。添加物の多い食品に頼らないことで、添加物の摂取量を減らすことができます。

添加物の摂取量を減らすための調理方法とは?

添加物の摂取量を減らすためには、調理方法も工夫することが大切です。調理方法とは、食品を加熱したり、切ったり、混ぜたりすることです。調理方法によって、食品の栄養や味が変わります。調理方法を工夫することで、添加物の摂取量を減らすことにもつながります。では、どのように調理方法を工夫するとよいでしょうか。以下の3つのポイントを守ることが、調理方法を工夫するコツです。

食品の持つ味を引き出す

食品の持つ味を引き出すことで、添加物の摂取量を減らすことができます。食品の持つ味とは、例えば、肉や魚のうま味、野菜や果物の甘みや酸味、乳製品や大豆製品のコクなどです。これらの食品の持つ味を引き出すことで、添加物の多い調味料やソースを使わなくても、おいしい食事を作ることができます。では、どのように食品の持つ味を引き出すとよいでしょうか。具体的には、食品の下ごしらえや加熱時間や温度を調整することです。例えば、肉や魚は、塩や酒などで下味をつけたり、焼きすぎないように火加減を見たりすることで、うま味を引き出すことができます。野菜や果物は、皮をむかないで洗ったり、切り方を変えたりすることで、甘みや酸味を引き出すことができます。乳製品や大豆製品は、低温でじっくり加熱したり、水分を切ったりすることで、コクを引き出すことができます。食品の持つ味を引き出すことで、添加物の摂取量を減らすことができます。

食品の色や形を活かす

食品の色や形を活かすことで、添加物の摂取量を減らすことができます。食品の色や形とは、例えば、野菜や果物の鮮やかな色、肉や魚のふっくらとした形、乳製品や大豆製品のなめらかな質感などです。これらの食品の色や形を活かすことで、添加物の多い着色料や増粘剤を使わなくても、見た目にもおいしい食事を作ることができます。では、どのように食品の色や形を活かすとよいでしょうか。具体的には、食品の切り方や盛り付け方を工夫することです。例えば、野菜や果物は、色や形に合わせて切ったり、色の対比や彩りを考えて盛り付けたりすることで、食欲をそそることができます。肉や魚は、厚みや大きさに合わせて切ったり、皮や骨を残したりすることで、食感や旨みを感じることができます。乳製品や大豆製品は、泡立てたり、混ぜたり、型に入れたりすることで、なめらかさやふんわりさを感じることができます。食品の色や形を活かすことで、添加物の摂取量を減らすことができます。

食品の組み合わせを工夫する

食品の組み合わせを工夫することで、添加物の摂取量を減らすことができます。食品の組み合わせとは、例えば、肉や魚と野菜や果物、乳製品や大豆製品と穀物や海藻などの異なる食品を一緒に食べることです。これらの食品の組み合わせを工夫することで、添加物の多い香料や甘味料を使わなくても、味のバリエーションや栄養のバランスを高めることができます。

では、どのように食品の組み合わせを工夫するとよいでしょうか。具体的には、食品の相性や季節を考えて組み合わせることです。例えば、肉や魚と野菜や果物は、色や味が異なるので、見た目や味にアクセントをつけることができます。また、肉や魚は、野菜や果物のビタミンCと一緒に摂取することで、鉄分の吸収を促進することができます。乳製品や大豆製品と穀物や海藻は、タンパク質と炭水化物のバランスがとれるので、満足感やエネルギーを得ることができます。また、乳製品や大豆製品は、穀物や海藻の食物繊維と一緒に摂取することで、腸内環境を整えることができます。食品の相性や季節を考えて組み合わせることで、添加物の摂取量を減らすことができます。

まとめ

この記事では、添加物の摂取量を減らすコツについて、管理栄養士の目線でわかりやすく解説しました。添加物の摂取量を減らすためには、以下の3つのポイントに注目して、食品選択、食事バランス、調理方法を工夫することが大切です。

添加物の少ない食品を選ぶには?

- 加工度が高く、保存期間が長い食品を避けるか、摂取量を控える

- 加工度が低く、保存期間が短い食品を積極的に取り入れる

- 食品表示を見て、原材料や栄養成分を確認する

添加物の摂取量を減らすための食事バランスとは?

- 主食、主菜、副菜のバランスをとる

- 一日三食、規則正しく食べる

- 添加物の多い食品に頼らない

添加物の摂取量を減らすための調理方法とは?

- 食品の持つ味を引き出す

- 食品の色や形を活かす

- 食品の組み合わせを工夫する

添加物は、食品の品質や味を保つために必要なものですが、過剰に摂取すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。添加物の摂取量を減らすことで、食品の本来の味や栄養を楽しむことができます。添加物の摂取量を減らすコツを参考にして、健康的でおいしい食生活を送りましょう。

添加物の表示を見分ける方法とは?

添加物の表示はどこにあるの?添加物の表示の場所とは?

食品添加物とは、食品の製造や保存、品質の向上などの目的で食品に添加される物質のことです。食品添加物には、保存料、着色料、香料、甘味料、乳化剤などさまざまな種類があります。食品添加物は、食品衛生法に基づいて安全性が確認されたものだけが使用できますが、過剰に摂取すると健康に影響を与える可能性もあります。そこで、食品添加物の表示を見て、自分の食生活に合った食品を選ぶことが大切です。

では、食品添加物の表示はどこにあるのでしょうか?食品添加物の表示は、食品の容器や包装に記載されています。食品表示基準により、食品に使用した添加物はすべて表示しなければなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料などの用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。また、一部の添加物については、簡略名や類別名などの一般に広く使用されている名称で表示することもできます。表示の例は以下の通りです。

| 食品添加物 | 表示例 |

|---|---|

| 亜硝酸ナトリウム | 亜硝酸ナトリウム、発色剤(亜硝酸ナトリウム) |

| L-アスコルビン酸ナトリウム | L-アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、V.C、酸化防止剤(ビタミンC) |

| 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム、重炭酸ナトリウム、重曹、pH調整剤 |

| 硫酸アルミニウムカリウム | 硫酸アルミニウムカリウム、カリミョウバン、ミョウバン |

| ビートレッド | ビートレッド、アカビート、野菜色素 |

食品添加物の表示は、食品の原材料名の欄に記載されていることが多いですが、別に添加物欄を設けて表示することもあります。また、複数の添加物の組み合わせで効果を発揮するものや、食品中にも通常存在する成分と同じものは、一括名で表示することもできます。一括名の例は以下の通りです。

| 一括名 | 表示できる食品添加物 |

|---|---|

| イーストフード | 塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、リン酸塩など |

| ガムベース | エステルガム、グリセリン、レシチンなど |

| かんすい | 炭酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウムなど |

| 酵素 | パパイン、ブロメライン、アミラーゼなど |

| 光沢剤 | カルナウバロウ、シェラック、ミツロウなど |

| 香料 | 酢酸エチル、バニリン、リナロールなど |

| 酸味料 | クエン酸、リンゴ酸、酒石酸など |

| 調味料 | L-グルタミン酸ナトリウム、塩化カリウム、たんぱく加水分解物など |

| 豆腐用凝固剤 | 塩化マグネシウム、グルコノデルタラクトン、粗製海水塩化マグネシウムなど |

食品添加物の表示が免除されるのは、次の3つの場合に限られます。

| 表示免除の理由 | 表示免除の例 |

|---|---|

| 加工助剤 | 加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんど残らないもの。活性炭、ヘキサン、水酸化ナトリウムなど |

| キャリーオーバー | 原料中には含まれるが、使用した食品には微量で効果がでないもの。せんべいに使用されるしょうゆに含まれる保存料など |

| 栄養強化剤 | 食品の常在成分であり、諸外国では食品添加物とみなしていない国も多くFAO/WHOでも食品添加物として扱っていないもの。ビタミンD3、L-メチオニンなど |

以上が、食品添加物の表示の場所についての説明です。食品の容器や包装をよく見て、食品に使用されている添加物を確認しましょう。

添加物の表示はどう読むの?添加物の表示の読み方とは?

食品添加物の表示を見分ける方法を知ったら、次はその表示をどう読むのかを学びましょう。食品添加物の表示は、物質名や用途名、一括名などで記載されていますが、それぞれに意味があります。また、表示の順番や量にも注意が必要です。ここでは、食品添加物の表示の読み方について、以下の4つのポイントを解説します。

1. 物質名と用途名を確認する

食品添加物の表示は、物質名で記載されることが基本です。物質名は、食品添加物の種類や成分を表す名称です。例えば、亜硝酸ナトリウム、L-アスコルビン酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなどが物質名です。物質名を見ることで、食品にどのような添加物が使用されているかを知ることができます。

また、物質名の前や後に、用途名が併記されることもあります。用途名は、食品添加物の目的や機能を表す名称です。例えば、保存料、着色料、香料、甘味料、乳化剤などが用途名です。用途名を見ることで、食品にどのような効果を与える添加物が使用されているかを知ることができます。

物質名と用途名を確認することで、食品添加物の種類や成分、目的や機能を把握することができます。食品添加物に関する情報や知識を持っていれば、自分の健康や食の安全に関心がある場合に、食品の選択に役立てることができます。

2. 一般に広く使用されている名称や一括名を理解する

食品添加物の表示は、物質名や用途名のほかに、一般に広く使用されている名称や一括名で表示することもできます。一般に広く使用されている名称とは、食品添加物の物質名の代わりに、簡略名や類別名などの一般的な名称で表示することができるものです。例えば、L-アスコルビン酸ナトリウムは、ビタミンCやV.Cと表示することができます。一般に広く使用されている名称を見ることで、食品添加物の物質名がわからなくても、その添加物が何であるかを推測することができます。

一括名とは、食品添加物の物質名や用途名の代わりに、複数の添加物の組み合わせで効果を発揮するものや、食品中にも通常存在する成分と同じものを、一つの名称で表示することができるものです。例えば、イーストフードやガムベース、かんすいや酵素、光沢剤や香料、酸味料や調味料などが一括名です。一括名を見ることで、食品にどのような添加物の組み合わせや成分が使用されているかを概ね把握することができます。

一般に広く使用されている名称や一括名を理解することで、食品添加物の表示をより簡潔に読むことができます。しかし、一般に広く使用されている名称や一括名は、食品添加物の種類や成分、目的や機能を詳細に知ることができない場合もあります。そのため、食品添加物に関する情報や知識が不足している場合には、物質名や用途名を調べることも必要です。

3. 表示の順番に注意する

食品添加物の表示は、原則として、食品中に含まれる量の多い順に記載しなければなりません。表示の順番を見ることで、食品にどの添加物が多く含まれているかを知ることができます。食品添加物の摂取量に関心がある場合には、表示の順番に注意しましょう。

ただし、表示の順番には、次のような例外もあります。

一括名で表示される添加物

一括名で表示される添加物は、一括名の後に、その一括名に含まれる添加物の物質名を記載することができます。その場合、物質名の順番は、一括名の中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。例えば、酵素という一括名の後に、パパイン、ブロメライン、アミラーゼという物質名を記載することができますが、その順番は、酵素の中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。

一般に広く使用されている名称で表示される添加物

一般に広く使用されている名称で表示される添加物は、その名称の後に、その名称に対応する物質名を記載することができます。その場合、物質名の順番は、一般に広く使用されている名称の中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。例えば、ビタミンCという一般に広く使用されている名称の後に、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-アスコルビン酸カルシウムという物質名を記載することができますが、その順番は、ビタミンCの中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。

用途名で表示される添加物

用途名で表示される添加物は、その用途名の後に、その用途名に含まれる添加物の物質名を記載することができます。その場合、物質名の順番は、用途名の中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。例えば、香料という用途名の後に、酢酸エチル、バニリン、リナロールという物質名を記載することができますが、その順番は、香料の中での含有量の多い順に記載しなくてもよいです。

表示の順番には、例外もあることを覚えておきましょう。

4. 表示の量に注意する

食品添加物の表示は、食品中に含まれる量の多い順に記載しなければなりませんが、その量はどのくらいなのでしょうか?食品添加物の表示の量には、次のような基準があります。

食品添加物の使用量

食品添加物の使用量は、食品衛生法に基づいて定められた基準値を超えてはなりません。基準値とは、食品添加物の安全性を考慮して設定された、食品に使用できる最大量のことです。基準値は、食品の種類や添加物の用途によって異なります。例えば、亜硝酸ナトリウムの基準値は、ハムやソーセージなどの肉製品では、100gあたり0.01g以下ですが、魚肉練り製品では、100gあたり0.02g以下です。基準値を超えて使用すると、食品添加物の過剰摂取による健康被害のリスクが高まります。

食品添加物の表示量

食品添加物の表示量は、食品の原材料の重量に対する割合で記載しなければなりません。表示量とは、食品に使用した添加物の量のことです。表示量は、食品の原材料の重量に対する割合で表します。例えば、100gの食品に0.01gの亜硝酸ナトリウムを使用した場合、表示量は0.01%となります。表示量は、食品に含まれる添加物の相対的な量を知ることができますが、実際に摂取する量とは異なります。

品添加物の摂取量

食品添加物の摂取量は、食品の摂取量に応じて変わります。摂取量とは、食品を食べることで摂取する添加物の量のことです。摂取量は、食品の表示量と食品の摂取量の積で求めることができます。例えば、表示量が0.01%の亜硝酸ナトリウムを含む食品を100g食べた場合、摂取量は0.01gとなります。摂取量は、食品添加物の実際に摂取する量を知ることができますが、食品の種類や量によって異なります。

食品添加物の表示の量に注意することで、食品に含まれる添加物の量や摂取量を把握することができます。食品添加物の摂取量に関心がある場合には、食品の表示量と摂取量を計算してみましょう。

以上が、食品添加物の表示の読み方についての説明です。食品添加物の表示を正しく読むことで、食品に使用されている添加物の種類や成分、目的や機能、量や摂取量を知ることができます。食品添加物に関する情報や知識を持っていれば、自分の健康や食の安全に関心がある場合に、食品の選択に役立てることができます。

添加物の表示はどう判断するの?添加物の表示の判断基準とは?

食品添加物の表示を見分ける方法と読む方法を知ったら、次はその表示をどう判断するのかを学びましょう。食品添加物の表示を判断するとは、食品に使用されている添加物が自分の健康や食の安全にどのように影響するかを考えることです。食品添加物の表示を判断するには、以下の3つのポイントを参考にしましょう。

1. 食品添加物の安全性を確認する

食品添加物の表示を判断する最初のポイントは、食品添加物の安全性を確認することです。食品添加物の安全性とは、食品添加物が人体に与える有害な影響の有無や程度を表す指標です。食品添加物の安全性は、食品衛生法に基づいて厚生労働省が定める基準によって評価されます。基準には、次のようなものがあります。

許可基準:

食品添加物として使用できる物質のリストです。許可基準に掲載されている物質は、科学的な試験や審査によって安全性が確認されたものです。許可基準に掲載されていない物質は、食品添加物として使用できません。

使用基準:

食品添加物として使用できる量の上限値です。使用基準は、食品の種類や添加物の用途によって異なります。使用基準を超えて使用すると、食品添加物の過剰摂取による健康被害のリスクが高まります。

ADI値:

一日に摂取しても安全とされる食品添加物の量の目安です。ADI値は、Acceptable Daily Intakeの略で、体重1kgあたりに摂取しても安全とされる食品添加物の量をmgで表します。例えば、亜硝酸ナトリウムのADI値は、0.07mg/kgです。ADI値は、食品添加物の安全性を評価する際の参考値であり、必ずしも守らなければならない値ではありません。

食品添加物の安全性を確認することで、食品に使用されている添加物が人体に与える影響を把握することができます。食品添加物の安全性に関する情報は、厚生労働省のホームページや食品安全委員会のホームページなどで公開されています。食品添加物に関する情報や知識を持っていれば、自分の健康や食の安全に関心がある場合に、食品の選択に役立てることができます。

2. 食品添加物の必要性を考える

食品添加物の表示を判断する次のポイントは、食品添加物の必要性を考えることです。食品添加物の必要性とは、食品に添加物を使用することで得られる利点や欠点を表す指標です。食品添加物の必要性は、食品の種類や添加物の用途によって異なります。例えば、次のような場合があります。

食品の製造や保存に必要な場合:

食品に添加物を使用することで、食品の品質や安定性を向上させることができます。例えば、保存料は、食品の腐敗や変色を防ぐことができます。乳化剤は、油と水の混ざりにくい食品の分離を防ぐことができます。酸化防止剤は、食品の酸化による劣化や変質を防ぐことができます。このような場合、食品に添加物を使用することは、食品の製造や保存に必要なことと言えます。

食品の風味や外観に影響する場合:

食品に添加物を使用することで、食品の味や香り、色や形を変化させることができます。例えば、着色料は、食品に色を付けることができます。香料は、食品に香りを付けることができます。甘味料は、食品に甘みを付けることができます。このような場合、食品に添加物を使用することは、食品の風味や外観に影響することと言えます。

食品の栄養価に関係する場合:

食品に添加物を使用することで、食品の栄養価を高めることができます。例えば、ビタミンやミネラルなどの栄養強化剤は、食品に栄養素を添加することができます。食物繊維やオリゴ糖などの機能性表示食品は、食品に特定の機能を付与することができます。このような場合、食品に添加物を使用することは、食品の栄養価に関係することと言えます。

食品添加物の必要性を考えることで、食品に使用されている添加物が自分の食の目的や嗜好に合っているかを判断することができます。食品添加物の必要性に関する情報は、食品の容器や包装に記載されていることが多いですが、それ以外にも、食品の製造者や販売者のホームページやパンフレットなどで公開されていることもあります。食品添加物に関する情報や知識を持っていれば、自分の食の目的や嗜好に関心がある場合に、食品の選択に役立てることができます。

3. 食品添加物の摂取量を管理する

食品添加物の表示を判断する最後のポイントは、食品添加物の摂取量を管理することです。食品添加物の摂取量とは、食品を食べることで摂取する添加物の量のことです。食品添加物の摂取量は、食品の表示量と食品の摂取量の積で求めることができます。食品添加物の摂取量を管理することで、食品添加物の過剰摂取による健康被害のリスクを低減することができます。食品添加物の摂取量を管理するには、以下の3つの方法があります。

1. 食品の表示量を確認する

食品の表示量とは、食品に使用した添加物の量のことです。表示量は、食品の原材料の重量に対する割合で表します。例えば、100gの食品に0.01gの亜硝酸ナトリウムを使用した場合、表示量は0.01%となります。表示量を確認することで、食品に含まれる添加物の相対的な量を知ることができます。表示量は、食品の容器や包装に記載されています。食品の表示量を確認することで、食品に使用されている添加物の量を把握することができます。

2. 食品の摂取量を計算する

食品の摂取量とは、食品を食べることで摂取する添加物の量のことです。摂取量は、食品の表示量と食品の摂取量の積で求めることができます。例えば、表示量が0.01%の亜硝酸ナトリウムを含む食品を100g食べた場合、摂取量は0.01gとなります。摂取量を計算することで、食品を食べることで摂取する添加物の量を知ることができます。摂取量は、食品の種類や量によって異なります。食品の摂取量を計算することで、食品に使用されている添加物の摂取量を管理することができます。

3. ADI値と比較する

ADI値とは、一日に摂取しても安全とされる食品添加物の量の目安です。ADI値は、Acceptable Daily Intakeの略で、体重1kgあたりに摂取しても安全とされる食品添加物の量をmgで表します。例えば、亜硝酸ナトリウムのADI値は、0.07mg/kgです。ADI値と比較することで、食品添加物の摂取量が安全かどうかを判断することができます。ADI値は、食品添加物の安全性を評価する際の参考値であり、必ずしも守らなければならない値ではありません。ADI値と比較することで、食品添加物の摂取量を管理することができます。

以上が、食品添加物の表示の判断基準についての説明です。食品添加物の表示を正しく判断することで、食品に使用されている添加物が自分の健康や食の安全にどのように影響するかを考えることができます。食品添加物に関する情報や知識を持っていれば、自分の健康や食の安全に関心がある場合に、食品の選択に役立てることができます。

添加物の代用品や自然由来の添加物について知ろう

食品添加物とは、食品の製造や加工、保存などの目的で食品に添加されるもので、保存料、甘味料、着色料、香料などがあります。食品添加物は、安全性が確認されたものしか使用できないように法律で定められていますが、添加物をできるだけ避けたいという方もいるかもしれません。

そこで、この記事では、添加物の代用品や自然由来の添加物について、以下のような内容で紹介します。

- 添加物の代用品とは?添加物の代用品の例とは?

- 自然由来の添加物とは?自然由来の添加物の例とは?

- 添加物の代用品や自然由来の添加物のメリットとデメリットとは?

添加物の代用品や自然由来の添加物について知ることで、食品の安全性や品質に関する知識を深めることができます。ぜひ最後までお読みください。

添加物の代用品とは?添加物の代用品の例とは?

添加物の代用品とは、食品添加物の役割を果たしながら、添加物として指定されていないもののことです。添加物の代用品は、食品の保存や風味、色や形などを改善することができますが、添加物としての安全性や有効性は確認されていない場合があります。

添加物の代用品の例としては、以下のようなものがあります。

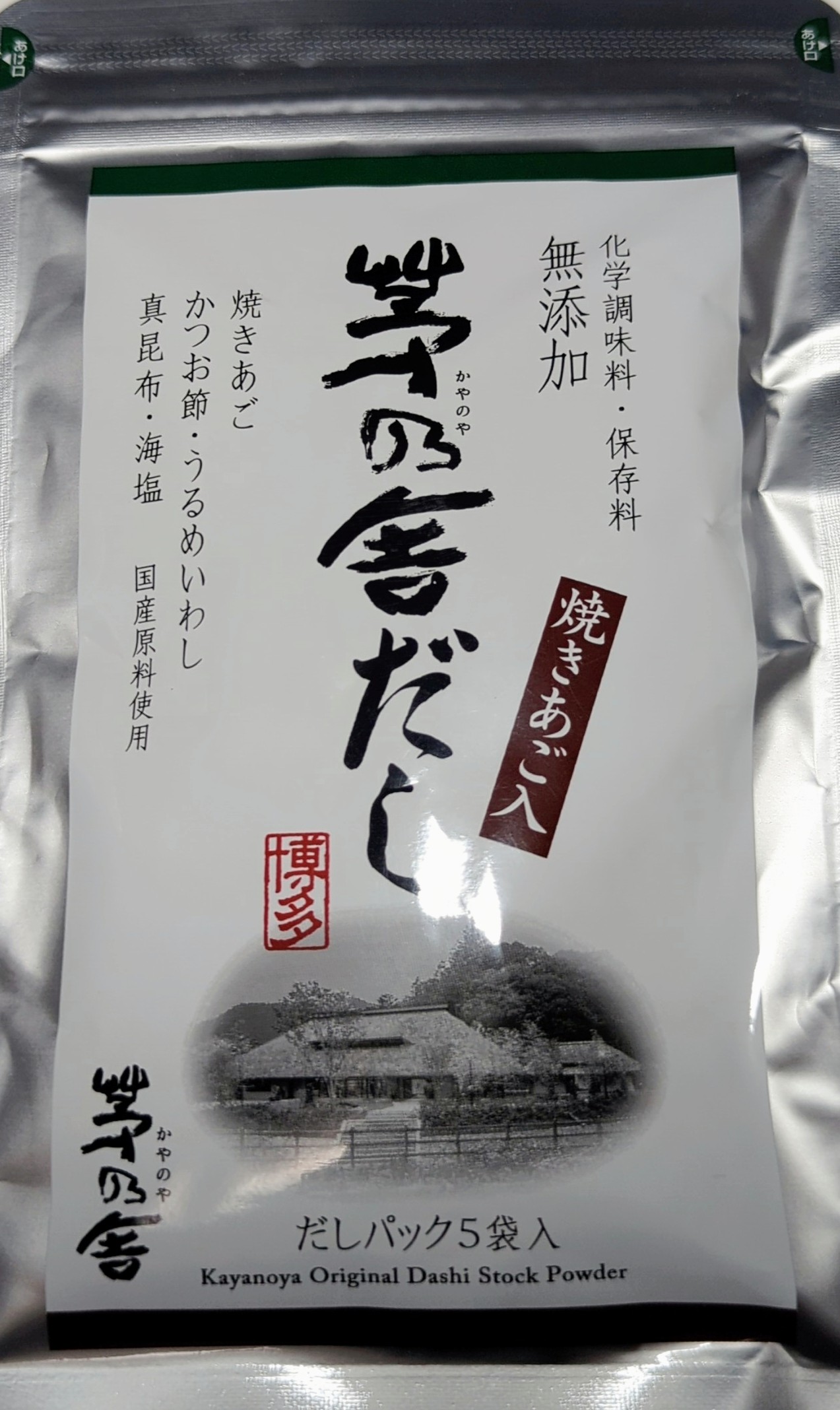

- ほんだしや昆布茶などの無添加のだし:味の素やコンソメなどの化学調味料の代わりに、自然なうま味を与えることができます。

- 干し椎茸やチーズなどの乳化剤:マヨネーズやドレッシングなどの油と水の混ざりにくい食品に、滑らかな口当たりを与えることができます。

- クチナシやタンニンなどの天然色素:梅干しやカレーなどの食品に、鮮やかな色を付けることができます。

添加物の代用品は、添加物に対する不安や嫌悪感を軽減することができますが、添加物と同じように使用する場合は、注意が必要です。添加物の代用品にも、アレルギー反応を引き起こす可能性や、過剰摂取による健康被害のリスクがあります。また、添加物の代用品は、添加物と比べて保存性や安定性が低い場合がありますので、食品の品質や衛生にも気を付ける必要があります。

自然由来の添加物とは?自然由来の添加物の例とは?

自然由来の添加物とは、動植物などの天然の原料から作られた食品添加物のことです。自然由来の添加物は、化学合成された添加物と同じように、食品の保存や風味、色や形などを改善することができますが、天然のものであるからといって、必ずしも安全とは限りません。

自然由来の添加物の例としては、以下のようなものがあります。

- ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料:砂糖や人工甘味料の代わりに、低カロリーで甘い味を与えることができます。

- コチニールやカルミンなどの天然色素:虫や植物から抽出された赤色の色素で、食品や化粧品に使用されます。

- カラメルやカカオなどの天然香料:砂糖やココアなどを加熱して作られた香りで、食品や飲料に使用されます。

自然由来の添加物は、化学合成された添加物と同じように、安全性の評価を受けて使用が認められたものです。しかし、自然由来の添加物にも、アレルギー反応を引き起こす可能性や、過剰摂取による健康被害のリスクがあります。また、自然由来の添加物は、原料の品質や供給量に影響される場合がありますので、安定的な使用には制限がある場合があります。

添加物の代用品や自然由来の添加物のメリットとデメリットとは?

添加物の代用品や自然由来の添加物には、それぞれメリットとデメリットがあります。以下に、主なメリットとデメリットをまとめました。

| 添加物の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 添加物の代用品 |

|

|

| 自然由来の添加物 |

|

|

以上のように、添加物の代用品や自然由来の添加物には、メリットとデメリットがあります。添加物の代用品や自然由来の添加物を選ぶときは、自分の体質や好みに合わせて、適切な量や方法で使用することが大切です。また、添加物の代用品や自然由来の添加物だけでなく、添加物そのものについても、安全性や必要性について正しく理解することが重要です。